Penatalaksanaan Tirotoksikosis

Penatalaksanaan tirotoksikosis dilakukan berdasarkan etiologi tirotoksikosis. Terdapat 3 metode tata laksana tirotoksikosis, yakni medikamentosa dengan obat antitiroid, ablasi radioiodin, dan pembedahan.[3-5]

Obat Antitiroid

Obat yang digunakan untuk penatalaksanaan tirotoksikosis adalah propiltiourasil (PTU), tiamazol, dan karbimazol. Semua obat-obatan tersebut dapat ditranspor aktif ke dalam tiroid dan akan menginhibisi oksidasi iodida dan organifikasi melalui blokade enzim tiroid peroksidase.[3-5]

Apabila tirotoksikosis disebabkan oleh konsumsi hormon tiroid eksogen, maka tata laksana adalah penghentian segera obat atau suplemen herbal yang menyebabkan. Selain itu, terapi akan bersifat simptomatik.[3-5]

Protokol Penatalaksanaan Medikamentosa

Terdapat 2 pendekatan dalam terapi medikamentosa tirotoksikosis, yakni titrasi dan blokade diikuti penggantian. Pada pendekatan titrasi, dosis obat dititrasi hingga mencapai dosis terendah yang diperlukan untuk menjaga kondisi eutiroid. Pada pendekatan blokade serta penggantian, dosis obat yang lebih tinggi digunakan bersamaan dengan penggantian menggunakan levotiroksin.

Kedua pendekatan tersebut sama-sama efektif, tetapi blokade dan penggantian terbukti menghasilkan efek samping yang lebih tinggi. Oleh karena itu, titrasi dijadikan pilihan utama dalam penatalaksanaan medikamentosa tirotoksikosis.

Kekurangan terapi medikamentosa adalah tingginya kasus relaps setelah obat dihentikan. Relaps sering terjadi pada tahun pertama dibandingkan tahun selanjutnya, tetapi jarang terjadi setelah 4‒5 tahun.

Dosis Awal

Dosis awal obat bergantung pada tingkat keparahan dan ukuran kelenjar tiroid, di mana tiamazol menjadi obat yang dijadikan ukuran standar:

Hipertiroidisme ringan dengan ukuran kelenjar kecil dapat diberikan 10‒15 mg tiamazol per hari.

- Hipertiroidisme berat dengan ukuran kelenjar besar, dapat diberikan 20‒40 mg tiamazol tiap hari.

Dosis karbimazol ekivalen dengan 140% dosis tiamazol. Sementara, PTU dapat diberikan dengan dosis awal 50‒150 mg/hari, diberikan 3 kali/hari. Fungsi tiroid dievaluasi 4‒6 minggu setelah mulai terapi, dan tiap 2‒3 bulan jika pasien sudah mencapai eutiroid.

Dosis Rumatan

Setelah eutiroid tercapai, maka dapat diberikan dosis rumatan 5‒10 mg/hari untuk tiamazol, atau 50 mg/hari untuk PTU (dibagi dalam 2‒3 dosis). Dosis rumatan dilanjutkan selama 12‒18 bulan.[3-5]

Terapi Simtomatik

Propranolol dapat digunakan sebagai terapi simptomatik. Propranolol adalah beta bloker yang dipilih karena memiliki efek pada jantung untuk menurunkan denyut, dan juga mampu memblokade konversi T 4 menjadi T3 di perifer.[3-5]

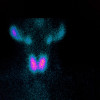

Ablasi Radioiodin

Oleh karena risiko kasus relaps setelah obat dihentikan, maka telah dikembangkan metode terapi ablasi radioiodine. Ablasi radioiodine banyak dilakukan saat ini dalam penatalaksanaan hipertiroidisme, karena metode ini dinilai aman dan cost-effective. Metode ini biasanya dilakukan pada Grave’s disease, adenoma toksik, dan toxic multinodular goitre.

Kontraindikasi absolut ablasi radioiodin adalah kehamilan, menyusui, rencana hamil, dan ketidakmampuan mengikuti aturan keselamatan radiasi. Ablasi juga dikontraindikasikan pada kasus kanker tiroid, karena memerlukan tindakan pembedahan. Selain itu, radioiodin juga dilaporkan berbahaya bagi penderita Grave’s disease dengan kelainan aktif pada mata.

Follow up setelah radioterapi dilakukan sekitar 1‒2 bulan setelah terapi. Fungsi tiroid diperiksa dan dipastikan jika pasien mengalami hipotiroidisme. Jika pasien masih dalam kondisi hipertiroid pada 1‒2 bulan setelah terapi, maka monitoring dilakukan tiap 4‒6 minggu hingga pasien mencapai kondisi eutiroid atau hipotiroid.

Setelah itu, pasien perlu diberikan levotiroksin sebagai pengganti hormon tiroid jika diperlukan. Pasien yang mengalami relaps atau hipertiroidisme persisten dapat melakukan radioiodin ulang pada 6 bulan setelah terapi sebelumnya.[3-5]

Pembedahan

Tindakan pembedahan yang dilakukan pada tirotoksikosis biasanya adalah tiroidektomi. Tiroidektomi total direkomendasikan karena luaran yang secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan tiroidektomi subtotal dengan tingkat komplikasi yang tidak berbeda.

Tiroidektomi direkomendasikan pada pasien sebagai berikut:

- Goitre besar dan atau uptake radioiodin rendah

- Terduga atau sudah dipastikan kanker serviks

- Kelainan mata yang signifikan

- Adanya kontraindikasi radioiodine

- Preferensi pasien[3-5]

Sebelum dilakukan pembedahan, pasien harus mendapat penatalaksanaan hingga mencapai eutiroid. Setelah pembedahan, pasien perlu diberikan levotiroksin untuk mengganti produksi tiroid yang sudah tidak ada. Monitoring TSH dilakukan 6‒8 minggu setelah pembedahan.[3-5]

Direvisi oleh: dr. Hudiyati Agustini