Pendahuluan Melanoma

Melanoma adalah transformasi maligna melanosit dan terutama melibatkan kulit. Melanoma merupakan kanker kulit ketiga yang paling sering ditemukan dan merupakan penyebab utama kematian akibat kanker kulit. Patofisiologi melanoma dihubungkan dengan faktor herediter dan radiasi ultraviolet (UV) menyebabkan perubahan genetik melanosit dan transformasi maligna. Mutasi tumor supresor p16 dan mutasi gen BRAF berperan penting dalam terjadinya melanoma.[1,2,36]

Orang dengan riwayat melanoma sebelumnya, riwayat kanker kulit nonmelanoma, dan imunosupresi umumnya memiliki risiko melanoma lebih tinggi. Penderita umumnya mengeluhkan perubahan karakteristik tahi lalat (nevi) atau ditemukannya tahi lalat baru, yang dapat disertai gatal persisten, perdarahan spontan, atau pengeringan.[2,3]

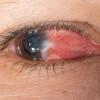

Gambar 1. Melanoma.

Diagnosis melanoma ditegakkan dari karakteristik lesi hiperpigmentasi yang dikenal dengan the ‘ugly duckling’ concept dan aturan ABCD, yaitu asymmetry (asimetris), border irregularities (tepi irregular), colour heterogeneity (warna tidak homogen), dan dynamics (mengalami evolusi progresif warna, ukuran, dan elevasi). Ukuran diameter untuk melanoma rata–rata >5 mm.[37]

Biopsi merupakan pemeriksaan penting dalam menegakkan diagnosis melanoma, serta menentukan staging melanoma dan prognosis. Pemeriksaan laboratorium lain dan pencitraan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi metastasis.[2,3]

Penatalaksanaan melanoma pada dasarnya adalah eksisi dengan margin 1–3 mm untuk lesi kecil, atau insisi untuk lesi besar, sekaligus untuk pemeriksaan histologi. Pada melanoma stadium I hingga IIIB, umumnya pembedahan dapat menjadi terapi definitif.

Bila terdapat kemungkinan keterlibatan getah bening atau metastasis, terapi sistemik dapat dilakukan dengan/tanpa eksisi. Beberapa terapi sistemik yang dapat diberikan adalah kemoterapi, imunoterapi, targeted therapy, dan terapi radiasi. Bila diagnosis melanoma belum dapat ditentukan, tidak direkomendasikan melakukan terapi blind destructive, seperti laser, cryotherapy, atau pemberian obat topikal.[4,5,38]

Faktor prognostik untuk melanoma meliputi kedalaman vertikal tumor dari lapisan granular epidermis ke titik invasi (Breslow’s depth), ulserasi berdasarkan gambaran histologi, dan laju mitosis (mitosis/mm2). Derajat invasi atau Clark’s level sudah bukan merupakan bagian dari sistem staging menurut American Joint Committee on Cancer (AJCC). Salah satu pencegahan melanoma yang disarankan adalah penggunaan tabir surya.[36]

Direvisi oleh: dr. Felicia Sutarli